Largement inexplorés, les écosystèmes des grands fonds marins et du plancher océanique abriteraient entre 1,7 à 2,3 millions d’espèces encore inconnues. Composés à la fois de grands organismes et de collectifs microbiens multi-espèces comme des micro-algues ou du plancton, l’océan joue un rôle essentiel dans l’équilibre du système planétaire tout entier et pourraient nous révéler les mystères de l’origine de la vie.

S’emparant à la fois de la problématique des plastiques marins qui menacent aujourd’hui les grands fonds marins et des enjeux du droit international pour réguler leur pollution et leur exploitation, les artistes grecs Ioannis Koliopoulos et Paola Palavidi, réunis au sein du collectif Hypercomf, imaginent une entreprise fictive : le Center for studies of Ocean Floor as Ceiling. Une installation proposera une visite immersive du bureau imaginaire de cette entreprise, entièrement décoré d’objets imprimés en 3D à partir de filaments de plastique océanique et d’un terrazzo de plastique fossilisé. Une vidéo promotionnelle de cette société enregistrera le point de vue d’un ROV (véhicule sous-marin téléguidé) en mer profonde, raclant le sol avec ses griffes robotiques pour récolter des échantillons du plancher océanique, révélant l’interdépendance entre la vie et la technologie, et soulignant les impacts de l’exploitation humaine sur le vivant.

Sous la forme d’un récit fantasmé, leur projet promeut des solutions inventives, créatives et fonctionnelles pour la réutilisation des polluants plastiques issus du nettoyage des plages. Fondamentalement participatif, le projet prend appui sur des activités éducatives, des événements, des ateliers afin de promouvoir un système de production circulaire basé sur le réemploi des matières synthétiques et l’union des communautés maritimes dans la préservation des écosystèmes marins.

Décrivez-nous votre environnement actuel, comment vivez-vous cette ère de covid-19 ? Est-ce que cela a une influence votre pratique artistique ?

Après une résidence de six mois au Centre Pionner Works à Brooklyn, nous nous sommes complétement isolés chez nous, sur l’Ile de Tinos dans les Cyclades. La vie quotidienne des gens ici n’a pas beaucoup changé puisqu’ils vivent principalement de l’agriculture à petite échelle. Mais l’absence de liaisons économiques et de transport de personne vers le continent, a accentué des problèmes qui étaient déjà présents. Cela va sans dire, les Grecs sont un peu désabusés par les crises économiques, le pays y est plongé depuis plus de dix ans, et notre génération n’a jamais fait l’expérience d’une période hors-crise. Nous nous sommes un peu endurcis et nous avons trouvés des moyens de rester positifs sans perdre de vue notre motivation, quoiqu’il arrive. Travailler et survivre en tant qu’artiste était déjà très difficile, désormais, cela ne tient plus qu’à un fil. Mais peut-être est-ce par les arts que nous parviendrons à regagner la confiance en une vie sociale ? C’est trop tôt pour le dire mais nous gardons notre optimisme : nous sommes tous touchés par la situation et cela va nous rapprocher encore plus.

Pouvez-vous nous parler d’un événement qui a changé votre rapport à la nature et la biodiversité ?

Il y a environ dix ans, nous avons quitté notre appartement situé dans l’un des quartiers les plus densément peuplé d’Athènes pour un village de 200 habitants, sur une petite île de la Mer Egée. Ce déménagement a été motivé par la crise persistante de l’économie grecque et notre passion pour les plantes : nous exploitions une minuscule plantation sur notre balcon athénien brûlé par le soleil et nous passionnions pour les modes de productions alimentaires alternatifs. Aujourd’hui, nous cultivons la terre et vivons dans un paysage sauvage à explorer. La recherche d’herbes, de légumes verts, de champignons, de fruits, etc. et par-dessus tout l’activité apicole sont devenue une part importante de notre vie. Nous voulions comprendre les réseaux, les processus naturels garantissant un écosystème sain et diversifié. Donc, nous nous sommes, nous aussi, enracinés, enfeuillés, pollinisés, laissés envahir par la végétation : le mouvement incessant des divers organismes, tous liés par le cycle de la vie et de la mort, nous a donné envie de faire partie de ce réseau, en en étant plus conscients.

Comment vous êtes-vous intéressés à la pollution océanique et au droit international maritime ?

La Mer Egée est traversée par des bateaux en tous genres, de toutes nationalités et de toutes tailles. La côte que nous observons est frappée de plein fouet par les vents du Nord qui traversent les paysages sans obstacles pendant des kilomètres. La quantité et la variété des éléments polluants qui finissent sur ces 300 mètres de sable sont stupéfiantes. Lorsque vous marchez sur la plage un jour de vent, c’est un peu comme lire le journal de l’humanité : en fonction de l’actualité politique et des événements, il y a différents types de déchets, dans toutes les langues, à nettoyer sur les plages. Les plus gros déchets échouent en général sous la forme de filaments plastiques et de confettis multicolores. En essayant de nettoyer le rivage, nous collectons des trouvailles. Au fur et à mesure des années, il est devenu évident que la biodiversité marine alentours diminuait, et que les activités humaines en étaient la première cause.

L’observation de cette situation nous a mené vers des recherches et des expérimentations sur des matériaux qui ont inspiré le projet « Center for Studies of Ocean Floor as Ceiling ». Nous avons souhaité nous orienter sur l’étude des fonds marins, ces lieux inexplorés, qui abritent une vie, pleines d’inconnus et de problématiques que l’on découvre peu à peu grâce aux technologies d’exploration spatiale. Depuis une perspective humaine, les profondeurs symbolisent également l’apesanteur, une obscurité et une lueur comme utérine, une connexion spirituelle entre notre espèce et l’eau. Ces profondeurs de la mer si étranges, énigmatiques et peu accueillantes pour la vie sont en fait à l’origine de la vie elle-même.

Les grands fonds marins sont un espace d’activités industrielles en plein essor : des câbles internet à l’extraction minière, de nombreuses routes et emplacements se situent dans les fonds marins au cœur des eaux internationales. Des recherches scientifiques suggèrent que le plancher océanique serait beaucoup plus pollué que la surface des océans, notamment à cause du dépôt des déchets et de cette « neige marine » formée par les micro-plastiques qui sombrent dans les profondeurs. Nos déchets seraient donc fossilisés dans cette bibliothèque sédimentaire, comme les archives d’une journée dans la vie des Hommes d’aujourd’hui.

Vous êtes un collectif. Comment envisagez-vous la dimension participative et la collaboration avec les habitants des espaces côtiers notamment, qui jouent un rôle important dans votre travail ?

Notre projet va mettre à profit une grande quantité de déchets plastiques marins collectés. C’est une des étapes dans laquelle nous allons engager les communautés à travers des ramassages publics et un appel à participation. La collecte de déchets sur les côtés fonctionne comme une « science citoyenne » d’observation et de diagnostic. Par exemple, en rapportant des données sur les organismes marins, les gros déchets, ceux qui comportent des inscriptions sur leurs propriétaires, nous pouvons contribuer à prouver des pratiques de pêche illégale ou encore des déversements par des navires commerciaux.

Notre collaboration « Hypercomf » a été fondée comme une identité artistique, celle d’une pseudo entreprise autoproclamée. C’est une entité délibérément abstraite que nous utilisons comme véhicule pour rechercher l’anonymat, une licence poétique avec laquelle analyser les pratiques et tactiques des entreprises, une plateforme pour collaborer avec d’autres artistes. « Hypercomf » découle de la contraction des termes « hyper » et « comfortable ».

Quel est votre engagement environnemental en tant qu’artistes et citoyens ?

Depuis le tout début, nous accordons de l’importance au processus d’approvisionnement de nos matériaux. Nous utilisons essentiellement des objets abandonnés, des vêtements usés, nous réutilisons des tissus d’ameublement, des déchets industriels, des objets de seconde main déjà imprégnés d’histoire. Nous cherchons à ajouter une valeur conceptuelle à ces objets abandonnés par le biais d’un design poétique. Une grande partie de notre travail jusqu’à présent s’est concentrée sur le tissu, car en plus d’être un matériau incroyablement tactile, polyvalent, beau, léger, facile à transporter et familier, le tissu fait aussi l’objet d’un gaspillage énorme quand il est produit de manière irresponsable. Beaucoup de temps et d’interactions sociales entrent dans le champ de cet approvisionnement en matériaux, pour la récolte des objets ou pour sourcer les reliquats des chaines de productions.

Un de nos projets les plus récents était de produire un documentaire expérimental sur les interactions entre les hommes, les animaux et les organismes naturels de l’écosystème urbain. Nous avons étudié et documenté ces interactions dans la métropole de New York et constaté l’émergence d’un écosystème « urbanophiles » entretenu par les excès alimentaires humains. C’était un projet qui nous a amenés à entrer en contact avec beaucoup de gens différents, et à collecter leur expérience de la nature en ville. Avant cela, lors d’un projet en Italie, nous avons documenté un lien au vivant très différent : dans une petite ville, dans les contreforts des montagnes des Dolomites, des bergers veillent tout au long de l’année sur une race de moutons locale protégée, et revendent leur laine en ville à une petite famille qui la travaille dans un moulin à laine historique. Nous essayons toujours de comprendre le mieux possible les communautés et les écosystèmes dans lesquels nous travaillons, afin de refléter leurs interactions caractéristiques.

Comment imaginez-vous le monde qui vient ?

Les hommes vont, sans aucun doute, poursuivre leur développement technologique et industriel, et nous espérons qu’ils le fassent en ayant appris du passé. Conserver la santé et la biodiversité de notre planète est essentiel. Peut-être que la mécanique et la nature vont fusionner pour créer un écosystème augmenté, artificiel, avec l’automatisation de nombreuses tâches ; peut-être que les bâtiments seront conçus comme des écosystèmes à part entière… C’est impossible à prédire, mais il est intéressant d’élaborer des hypothèses. Le scénario le plus positif serait que nous déterminions comment utiliser, de manière optimale, nos nouveaux pouvoirs technologiques et la connectivité, et que nous définissions ensemble de nouveaux systèmes de collaboration et de comportement en tant qu’espèce unifiée, sans distinction de nationalités ou de situation. Ainsi nous pourrons réduire les activités de notre espèce qui affectent négativement l’existence d’autres organismes sur la planète.

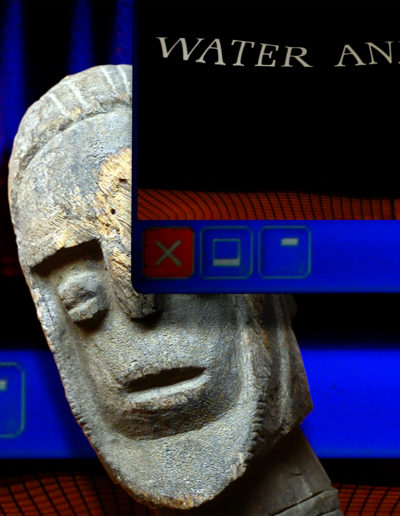

Image à la une : © HYPERCOMF, Polycelium.net, 2020