Par Anne de Malleray

Pourquoi qualifions-nous la crise actuelle de la biodiversité de sixième extinction massive des espèces ?

SM : Il y en a eu déjà cinq autres depuis l’apparition de la vie sur Terre, c’est-à-dire des effondrements massifs d’espèces liés à des modifications brutales et rapides des conditions environnementales et climatiques. La dernière crise, il y a 65 millions d’années, a signé la disparition des dinosaures. Elle a été provoquée par l’arrivée d’une énorme météorite tombée probablement en Amérique centrale. Actuellement, nous connaissons une disparition massive d’espèces, à un rythme au moins mille fois supérieur au taux naturel d’extinction. La grande « originalité » de cette sixième crise, c’est qu’elle n’est pas liée à des bouleversements climatiques extérieurs et que nous, humains, en sommes à l’origine.

Quand avons-nous commencé à observer cette accélération du rythme d’extinction ?

SM : Elle commence aux XVIIe et XVIIIe siècles, après la conquête de différents territoires dans le monde par l’homme, en particulier les îles, comme l’illustre la disparition du dodo. Ensuite, le phénomène s’accélère avec la révolution industrielle, donc à partir de 1850, puis il s’est très nettement amplifié après la Seconde Guerre mondiale, avec le développement économique mondialisé, l’essor de la production intensive, des moyens de communication et de transport de plus en plus rapides. Cette croissance est corrélée à l’extension démographique de la population humaine à partir des années 1950.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) fait un travail d’inventaire et de suivi depuis soixante-dix ans. Ce constat alarmant sur le déclin de la biodiversité était-il déjà posé à la création de l’organisation ?

SM : Oui, bien sûr, il figure dans le préambule de la constitution de l’UICN en 1948. Il n’était pas aussi généralisé, évidemment les connaissances scientifiques que nous avions à la sortie de la guerre n’étaient pas du niveau de celles d’aujourd’hui, le nombre d’experts et de scientifiques connaissant les espèces était moins important, mais les constats ont été faits très tôt, même en France. Quand on relit un livre célèbre publié par un ancien directeur du Muséum, Jean Dorst, Avant que nature meure1, qui date de 1965, il est d’une actualité tout à fait criante. Aux États-Unis, Rachel Carlson, dans Printemps silencieux2, fait ce même constat, en 1962, face à l’utilisation des pesticides.

Ce qui donne lieu à la mise en place de la liste rouge des espèces menacées ?

SM : Un an après sa création en 1948, l’UICN met en place ce qu’on appelle « la commission de sauvegarde des espèces », afin de réunir les spécialistes pour faire des études et documenter l’état de conservation des espèces. En 1963, la première liste rouge des espèces menacées à l’échelle mondiale est émise pour les répertorier. À l’époque, il s’agit d’un classeur avec des fiches. La liste était donc établie en fonction des connaissances disponibles et des constats et observations de terrain menées par des experts. L’UICN missionnait des expertises dans différentes régions du monde, notamment en Afrique, pour se documenter sur l’état de la biodiversité. Aujourd’hui, ce réseau compte 8 000 membres.

Qu’est-ce qui a changé dans la façon dont la liste rouge est élaborée aujourd’hui ?

SM : L’évolution principale est la réalisation et l’adoption d’une méthodologie, avec les critères et les catégories, qui permet de répondre aux questions suivantes : à quel moment considère-t-on qu’une espèce est menacée ou pas ? Est-ce qu’elle est faiblement, moyennement ou gravement menacée ? Ce sont ces fameuses catégories de la liste rouge basées sur des critères et des seuils. Elle a fait l’objet de révisions régulières, la dernière version datant de 2012, et peut être utilisée à des échelles internationale, régionale et nationale – ce qui nous permet de faire la liste rouge des espèces menacées en France selon la méthodologie réalisée par l’UICN au niveau mondial.

Comment décide-t-on qu’une espèce est menacée ?

SM : Nous avons besoin de disposer de données scientifiques, sur une période de temps significative, au moins dix ans. Les espèces menacées sont réparties en trois catégories : « vulnérables », « en danger », et « en danger critique ». Pour les répartir, nous regardons la taille de la population lorsque c’est possible, l’aire de répartition, et leur déclin respectif, mais aussi la fragmentation, car plus l’espèce est présente dans des écosystèmes fragmentés, plus il est compliqué pour elle de se reproduire et de maintenir une diversité génétique suffisante. Enfin, des espèces stables mais comptant un très petit nombre d’individus, entrent dans nos critères parce qu’elles sont fragiles. Celles aussi qui présentent des aires de distribution restreintes et dont l’habitat se dégrade. C’est le cas en France de certains reptiles, comme le lézard du Val d’Aran.

On peut se faire une fausse idée sur l’état de la biodiversité selon l’endroit où on est, je pense au lapin de garenne par exemple, la question de la fragmentation se pose beaucoup pour lui, parce qu’il y a des noyaux de population très denses, et à d’autres endroits il est en déclin, donc la méthodologie permet de corriger ces effets ?

SM : Tout à fait, on tient compte de la fragmentation des populations et il est important de savoir si les noyaux sont connectés ou non. Lorsqu’on applique la méthodologie de l’UICN au niveau national, on prend en compte la possibilité qu’il y ait des populations de la même espèce dans des pays riverains et voisins qui sont susceptibles d’envoyer des individus au cas où la population en France chute. Nous accompagnons aussi l’élaboration des listes rouges régionales, donc faites à la taille des régions administratives, qui permettent justement de donner une vision un peu plus fine des espèces, par exemple une espèce pourrait bien se porter dans le nord de la France, mais mal dans le sud.

En regardant les oiseaux de la liste rouge en France, on voit que le traquet rieur a disparu, mais à l’échelle mondiale, il est classé en « préoccupation mineure », donc il peut y avoir des disparités aussi en fonction des pays. Ça n’est pas parce qu’une espèce est menacée ou même éteinte en France qu’elle l’est forcément ailleurs ?

SM : Oui, car dans le cas de la liste rouge mondiale, on mesure le risque d’extinction d’une espèce sur l’ensemble de son aire de répartition, donc généralement de plusieurs pays. L’état de conservation de cette espèce peut être très différent entre le niveau mondial et le niveau français. C’est le cas de l’ours brun, qui n’est pas menacé au niveau mondial, mais qui, en France, est en danger critique d’extinction puisqu’il ne reste que 39 individus survivants dans les Pyrénées. Les extinctions mondiales d’espèces, notamment celles dont l’aire de répartition est vaste, sont progressives, c’est-à-dire qu’elles vont se dérouler pays par pays.

« On observe une chute

extrêmement importante

chez les espèces communes.

Tout le tissu du

vivant est affecté »

La première liste rouge de 1963 était à l’échelle mondiale. Mais en France, à quel moment a-t-elle été établie ?

SM : La première liste rouge nationale, officiellement réalisée selon la méthodologie de l’UICN, a été coordonnée par le Comité français de l’UICN et le Muséum, en 2007, sur les mammifères de métropole. Avant, en France, il existait ce qu’on appelait des livres rouges, qui s’inspiraient de la méthodologie de l’UICN. Mais tous dataient alors de près d’une dizaine d’années. Nous avions un vrai besoin d’actualisation des données et des connaissances.

C’est étonnant qu’on ait attendu aussi longtemps.

SM : Oui, 2007, c’est récent mais les lignes directrices de l’UICN ne datent que de 2003. Aujourd’hui, nous avons listé tous les vertébrés de métropole – les mammifères, les oiseaux nicheurs, les reptiles, les amphibiens, les poissons d’eau douce, à l’exception des poissons marins sauf les requins, les raies et les chimères. Pour la flore, la liste sera complète fin 2018 avec près de 5 000 espèces. Nous avons aussi lancé des évaluations dans les outre-mer, notamment à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Polynésie française, et commencé depuis trois ans, à réévaluer les premiers chapitres publiés.

Depuis dix ans, que s’est-il passé ?

SM : Si l’on regarde les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens, les tendances d’évolution sont très clairement négatives sur dix ans. Chez les mammifères, il y a plus d’espèces menacées– le pourcentage est passé de 10 à 14 % environ –, mais l’évènement le plus significatif est le nombre d’espèces quasi-menacées qui, lui, a très nettement augmenté. Si l’on considère les deux ensemble, une espèce sur trois de mammifères est menacée ou quasi-menacée aujourd’hui en France. Les oiseaux sont un des groupes particulièrement touchés : nous sommes passés d’une espèce menacée sur quatre en 2008 à une espèce sur trois, soit un tiers des espèces connues en 2016. C’est ce qu’ont aussi montrées des récentes études du Muséum et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sur le déclin des espèces d’oiseaux spécialistes des milieux agricoles qui confirment cet effondrement, 30 % sur les quinze dernières années, notamment sur des espèces comme l’alouette des champs et d’autres passereaux. Par rapport à la situation mondiale, celle en France est très préoccupante : 13 % des oiseaux sont menacés au niveau mondial et 32 % en France, c’est-à-dire un taux d’espèces menacées trois fois supérieur au taux mondial.

Comment peut-on interpréter ce basculement d’un grand nombre d’espèces dans la catégorie quasi-menacée ?

SM : À côté des espèces qui, naturellement sont en petits effectifs ou qui ont des aires de répartition assez réduites, et donc qui ont plus de propension à être menacées, on observe une chute extrêmement importante des effectifs des espèces communes. Les articles scientifiques qui la décrivent prennent une tonalité assez dramatique, en parlant récemment, par exemple, d’anéantissement biologique. Une étude allemande publiée cette année a constaté un déclin de 80 % des insectes ces trente dernières années, y compris dans des espaces protégés, ou encore l’indice « Planète vivante » du WWF, qui montre une réduction d’environ 50 % des effectifs des vertébrés sur la planète depuis les années 1950. On voit que la pression s’exerce sur tout le vivant et entraîne un déclin généralisé des espèces.

En ce qui concerne la France, les causes sont-elles clairement identifiées ?

SM : Oui. La première cause, c’est la dégradation et la disparition des habitats naturels, sous la pression de l’artificialisation des sols et des territoires causée par l’urbanisation, l’extension des zones d’activités commerciales, les infrastructures. Les espaces naturels en France, non fragmentés et non perturbés par les activités humaines, se sont beaucoup réduits. Même en Guyane française, où l’on considère que la forêt tropicale n’est pas encore trop fragmentée, les activités d’orpaillage illégal et les grands projets extractivistes comme le projet minier de la montagne d’or, vont avoir des effets dévastateurs. Une autre grande pression est celle de l’intensification des pratiques agricoles, qui a des effets sur les habitats naturels comme les zones humides ou les haies, et sur les populations d’oiseaux, d’insectes et sur la faune de plaine. Il y a également les pressions liées à la surexploitation des espèces, comme pour les poissons, la pollution et celles exercées par les espèces dites exotiques envahissantes, comme le ragondin, la renouée du Japon, ou encore les rats surles îles Kerguelen, où de nombreuses espèces d’oiseaux nichent au sol.

On est tenté de faire le constat d’un effondrement généralisé ? Est-ce que c’est vraiment le phénomène à l’œuvre ?

SM : On peut dire que vraiment tous les groupes du vivant sont touchés même si nous ne disposons pas d’une évaluation complète. Dans la liste rouge au niveau mondial, les groupes d’espèces complétement évalués sont les mammifères, les oiseaux et la quasi-totalité des amphibiens. Actuellement, l’UICN essaie de sélectionner certains groupes d’espèces représentatifs, notamment les coraux constructeurs de récifs, les conifères, les crabes d’eau douce, les mérous, pour essayer de compléter le panorama de la situation. Car si l’on attend de finir le travail d’évaluation des 1,8 million d’espèces décrites à la surface de la planète, il sera trop tard. À chaque fois que l’on fait ce travail d’évaluation sur un nouveau groupe, on découvre que la proportion d’espèces menacées tourne autour de 10 à 30 %. Au niveau national, la liste rouge dispose d’une représentativité plus large, d’autant que nous venons juste de finaliser l’évaluation des éphémères de métropole et nous allons travailler sur les coraux.

« Il faut apprendre à se réconcilier avec le vivant, à faire avec lui, là où l’on nous a appris que la prospérité et le développement économique se font sans la diversité de la nature »

On constate en France le retour de certaines espèces sauvages, comme le loup, le castor, le vautour fauve… Est-ce le signe que le déclin est réversible ?

SM : On voit que lorsque l’on déploie des politiques et des actions de conservation ciblées sur certaines espèces, les résultats sont généralement au rendez-vous. Donc il y aurait davantage de résultats positifs si l’on consacrait plus de moyens à la protection des espèces, sur des plans de sauvetage, de la réintroduction, de la création d’espaces protégés qui permettent de les soustraire aux pressions. Mais l’on ne peut pas continuer à consacrer davantage de moyens à la protection des espèces sans réduire la pression que nous faisons peser sur les milieux. Là, on entre dans des enjeux de réforme des politiques agricoles, des politiques de la pêche, de l’urbanisation et des infrastructures, et de réduction des pollutions à la source, notamment les plastiques.

Avez-vous le sentiment de jouer un rôle d’alerte ?

SM : Oui, notre rôle premier est d’alerter en produisant des états des lieux de la biodiversité basés sur des données scientifiques solides et faisant appel à une expertise collective. On l’a vu avec le réchauffement climatique, où la controverse scientifique sur la responsabilité des humains a été longtemps vive, avant que le Groupement international d’experts sur le climat (GIEC) permette l’établissement d’une majorité claire dans la communauté scientifique. Mais nous avons aussi un rôle d’interpellation et produisons des recommandations. Il faut poursuivre les efforts pour expliquer la gravité de la situation et les solutions possibles à déployer. Tout le monde entend parler du déclin des espèces, de leur raréfaction, mais je pense que l’on a peut-être encore du mal à en saisir l’ampleur et les conséquences. Il semblerait que le lien soit plus clair pour les gens entre le réchauffement climatique et ses effets visibles, comme les canicules, les incendies, les sécheresses, les inondations et les cyclones.

Le vivant ne compte pas encore, à moins d’être exploité ou sanctuarisé en tant que zone emblématique…

SM : Oui, c’est finalement le grignotage de tous ces espaces de nature que l’on pourrait qualifier d’ordinaire, qui fait que 66 000 hectares sont artificialisés chaque année en France, c’est considérable. Du point de vue des aménageurs du territoire ou des industriels, chaque projet représente très peu de terrain, mais l’effet cumulé sur l’ensemble du territoire et l’ensemble des années fait que l’on en est arrivé à cette situation que l’on a du mal à percevoir à l’échelle individuelle. Nous n’avons pas conscience que nos modes de vie dépendent étroitement du bon fonctionnement des écosystèmes et des pressions qu’ils font subir hors de nos frontières. Il y a aussi cette illusion tenace que la technologie nous sauvera et nous mettra à l’abri, mais à quel prix et dans quel environnement ? Pendant des années, le schéma directeur a été de lutter contre la nature et de simplifier au maximum les écosystèmes pour les exploiter et tout contrôler. Les effets pervers nous heurtent aujourd’hui de plein fouet : les sols sont de moins en moins productifs, les prédateurs naturels ont disparu avec pour conséquence des attaques de ravageurs, on pollue l’air, les sols et les eaux générant des impacts sur la santé humaine. Il faut apprendre à se réconcilier avec le vivant, à faire avec lui, là où l’on nous a appris que la prospérité et le développement économique se font sans la diversité de la nature.

Comment expliquez-vous cette forme d’insensibilité au déclin de la biodiversité ?

SM : Peut-être parce que nous avons maintenant une relation plus distante avec la biodiversité, parce que nous vivons dans des environnements de plus en plus urbains, déconnectés des milieux naturels. Probablement aussi que dans la communication autour des espèces menacées, dans les documentaires animaliers ou les livres pour enfants, l’accent est mis sur des espèces emblématiques comme les pandas ou les tigres et peu sur les espèces menacées de son territoire, notamment en France, et cela donne l’impression biaisée que l’extinction de la biodiversité se passe ailleurs. Et paradoxalement, ces grands reportages montrent des endroits où la nature est encore bien préservée et où l’on voit de grands espaces sauvages dans lesquels on a du mal à réaliser que les lions ou encore les girafes ont perdu 40 % de leurs effectifs en trente ans sur le continent africain. Il y a des signaux, comme le fait que les gens utilisent moins de pesticides dans leurs jardins, pour des raisons de santé mais aussi dans un souci de préservation de la biodiversité. Il y a aussi une demande de plus en plus forte pour des produits issus de l’agriculture biologique, ou locaux et de saison. Les choix de consommation des citoyens – et leur vote – peuvent avoir une influence déterminante. Même si encore 25 % de la consommation mondiale de Nutella est française (!), le lien est maintenant établi entre la fabrication de certains produits à base d’huile de palme et la destruction des forêts tropicales et des espèces qui y vivent, comme les grands singes. On voit aussi un nombre croissant de citoyens engagés dans des démarches de sciences participatives pour contribuer à l’inventaire national sur la biodiversité. Dans les sondages d’opinion, la volonté de préserver la biodiversité est exprimée assez clairement par les Français comme une préoccupation forte, mais je pense qu’on pourrait faire davantage le lien entre ces constats et les possibilités d’action de chacun, à son échelle.

Comment changer ? Passer de « faire contre » à « faire avec » le vivant ?

SM : C’est un thème sur lequel l’UICN travaille beaucoup en ce moment, à travers le prisme des liens entre la biodiversité et le climat. Ne pensons pas que nous allons pouvoir nous passer de tout ce que nous apportent les écosystèmes naturels dans la résolution de ce défi. C’est ce que nous appelons les solutions fondées sur la nature. Les changements d’utilisation des sols et la déforestation représentent 15 % des émissions de CO2 mondiales et les écosystèmes abritent les principaux réservoirs naturels de carbone de la planète. Ils jouent un rôle crucial dans la gestion des risques naturels qui sont amplifiés par le dérèglement climatique. Les solutions passent par la composition d’un nouveau pacte avec le vivant, où l’on doit compter avec les écosystèmes et leur capacité à nous aider à lutter contre le changement climatique et les risques naturels associés. Les digues et les enrochements seront bien insuffisants pour lutter contre les inondations ou l’érosion côtière. La France a perdu 50 % de ses zones humides, qui jouaient un rôle d’éponge pour prévenir les inondations autant qu’elles abritaient une multiplicité d’espèces, et capables aussi de restituer l’eau lors de sécheresses. Non seulement, il faut stopper l’érosion de la biodiversité, mais aussi favoriser sa reconquête. Je regardais un reportage récemment sur une association qui agit pour la préservation du grand hamster en Alsace, qui a énormément décliné parce que les prairies naturelles sont remplacées par la culture du maïs où il ne trouve plus abri ni nourriture. Cette association travaille avec des agriculteurs pour qu’ils laissent une partie de leurs terres en jachère ou qu’ils y sèment de la luzerneou du colza. Les agriculteurs qui témoignaient étaient convaincus et sensibles à l’enjeu mais pourtant, l’un d’entre eux expliquait que voir une terre agricole non-exploitée était quelque chose de totalement contre-intuitif. Il avait réussi à le faire, mais ça l’obligeait à remettre en question sa culture et ses valeurs. Il faut redonner de l’espace aux milieux naturels pour qu’ils retrouvent leurs fonctionnalités écologiques et apportent des bénéfices aux humains, tout en préservant la biodiversité. Cela demande un changement de paradigme, ce qui n’est pas facile.

(1) Jean Dorst, Avant que nature meure, Paris, Delachaux et Niestlé, 1965.

(2) Rachel Carson, SilentSpring, Boston, Houghton Mifflin, 1962, dernière parution en français, Printemps silencieux, éd. Wildproject, 2014.

(3) Du 22 au 26 mai 2019 – fetedelanature.com

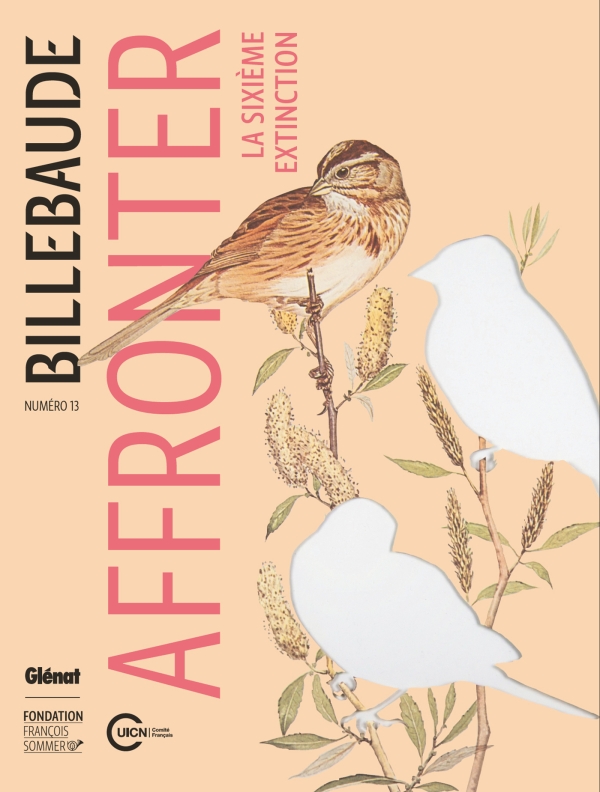

Crédit image : Anonyme, Naturgeschichte, 1750-1800

Pour découvrir le sommaire de ce numéro et affronter la biodiversité, rendez-vous sur Billebaude n°13