Par Joshua de Paiva

Comment constituez-vous, depuis 2006, cette série The Frameworks of Absence (Les Cadres de l’absence, ndt), où vous documentez l’extinction des espèces en découpant des dessins naturalistes ?

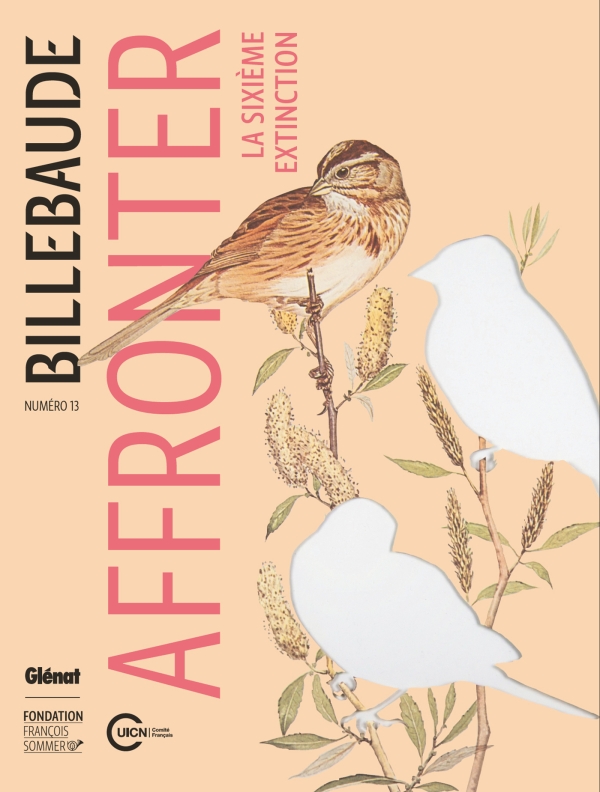

Brandon Ballengée : Je commence par faire des recherches sur les espèces disparues, et j’essaie de savoir à quelle date elles se sont éteintes, ce qui est difficile. Il s’agit souvent d’une estimation. Ensuite, je me mets en quête d’une représentation produite au moment où l’espèce en question disparaissait… Je constitue ainsi une base de données, avec un inventaire des planches naturalistes que je cherche ensuite à me procurer chez des galeries et des marchands, en France, aux Pays-Bas, en Angleterre… Je ne m’attaque qu’à des artefacts. En m’intéressant aux extinctions récentes, je travaille de plus en plus avec des artistes contemporains vivants et il est arrivé que l’on m’offre des dessins ou des peintures pour que je les découpe, mais je refuse de détruire des originaux uniques. Je dois aussi puiser dans la documentation scientifique, mais beaucoup d’espèces disparaissent avant même que les biologistes aient eu la chance de les nommer ou de les décrire…

Cette série témoigne d’un rapport particulier à l’éthique complexe de la documentation et de la collection, en particulier quand on pense que la surcollecte de certaines espèces endémiques rares a pu contribuer à leur disparition. Altérer des objets qui sont les dernières traces d’espèces disparues est une manière, je pense, de se confronter à cette histoire, de prendre de la distance avec des pratiques qui ont encore récemment pu se révéler problématiques, comme la surcollection d’amphibiens dans les années 1980 et 1990. En même temps, il est impératif que nous continuions à décrire de nouvelles espèces afin de comprendre comment elles évoluent et habitent leurs écosystèmes, en particulier comment chacune d’elles interagit avec les autres, et comment la disparition d’une espèce modifie les équilibres en place…

Déplacer, décadrer – parfois littéralement –, jouer avec les cadres de nos représentations traditionnelles a été l’une des activités favorites d’artistes modernes et contemporains, jusqu’à aujourd’hui. On pense à des cadres cassés ou déformés, à des toiles éventrées… Quelles sont ici les différentes sortes de « cadres » que vous cherchez à déplacer ?

BB : Il y a, je crois, deux idées principales derrière cette métaphore du cadrage. La première est liée au fait que, selon moi, nous ne sommes pas, humains, psychologiquement configurés pour comprendre l’extinction. Nous avons déjà beaucoup de mal à concevoir la mort parce que nous cherchons à nous tenir aussi loin que possible d’elle. Le décès de quelqu’un que nous ne connaissons pas, mais aussi, dans une certaine mesure, celui d’un proche et, enfin, le nôtre, demeurent relativement abstraits sur le plan psychologique. Comment alors donner forme à l’absence ? Et de là, comment se représenter la mort de tout un ensemble d’organismes, disparus à jamais… Je crois qu’une partie de mon intention était d’essayer de « cadrer » cette abstraction…

Ensuite, il y a effectivement une longue histoire de l’art des cadrages, mais aussi de l’absence. Une de mes inspirations majeures a en fait été le Erased de Kooning Drawing de Robert Rauschenberg : il a acheté un dessin de de Kooning pour l’effacer. C’était exactement dans l’esprit de ce que je voulais faire avec les Frameworks of Absence. Mais avant ça, et aussi loin que je me suis intéressé à l’extinction des espèces, j’ai toujours cherché à produire des œuvres qui donneraient une sorte de présence à la disparition et à l’absence. J’ai notamment montré des spécimens d’espèces en danger d’extinction en installant une forte lumière en arrière-plan, de telle sorte qu’ils apparaissent comme des silhouettes sombres, presque comme des ombres. Ensuite, j’ai commencé à noircir des gravures naturalistes avec de l’encre afin de créer un vide… Je me suis rendu compte que cela créait une figure sombre qui était aussi très belle, mais en tant que présence différente plutôt qu’absence. La technique de Rauschenberg, elle, laissait une sorte de fantôme : il restait des traces, et cela n’était pas l’extinction au sens strict, c’était autre chose. Je pense qu’un jour, c’est par frustration que j’ai fini par découper une planche. Après dix ans de tentatives pour représenter l’extinction, j’ai tenu cette planche découpée devant moi, et cette fois, il s’agissait vraiment d’un « cadrage » de l’absence. Je crois que tout se joue dans cet espace négatif, qui soudain apparaît.

Je joue avec toute une série de cadrages. D’abord, concrètement, je m’intéresse aux encadrements des dessins eux-mêmes, en utilisant ou en imitant des cadres datant de l’époque de la représentation. Le résultat acquiert une présence presque sculpturale, qui émerge de la combinaison entre le cadre et le retrait du mur derrière la découpe, créant une sorte de vide. Mais plus métaphoriquement, il y a comme une inversion entre le cadrage scientifique initial consistant à identifier – en la nommant et en la dessinant – une espèce et la création d’un cadre pour l’absence de cette même espèce, dans un contexte d’extinction.

Votre geste parvient à très fortement (re)présenter l’absence. Nous savons que les espèces disparaissent massivement ; pourtant, beaucoup ne se sentent toujours pas concernés. Pourquoi avons-nous besoin de nouveaux récits et de nouvelles représentations ?

BB : Nous sommes devenus une espèce massivement urbaine – avec je crois environ 52 % de la population humaine vivant en ville. Inévitablement, nous sommes de plus en plus déconnectés des paysages naturels ruraux, et notre mode de vie nous conduit à avoir de moins en moins d’occasions de rencontre avec des espèces sauvages. Il y a, aux États-Unis, un véritable fossé entre l’acte de consommer et celui de faire pousser de la nourriture et de la récolter, au point de presque oublier qu’en tant qu’organisme vivant nous dépendons d’autres organismes biologiques et des systèmes naturels pour survivre. Cela ne fait plus partie de notre expérience quotidienne. C’est un tournant évolutionnaire majeur pour l’espèce humaine, qui est arrivé très rapidement. Si l’on y ajoute le développement récent des nouvelles technologies, on se rend compte qu’on n’apprend plus qu’indirectement, à travers ce que j’appelle nos néocortex, plutôt que par l’expérience directe et le tâtonnement.

Je crois que ce déficit de l’expérience joue un rôle majeur dans la situation qui est la nôtre à l’ère de l’anthropocène. Il est décisif que les artistes, les scientifiques et les citoyens puissent développer des stratégies créatives pour empêcher que la situation continue de s’aggraver, en particulier en nous aidant à porter attention aux relations qui nous lient aux écosystèmes. Même lorsque l’on vit en ville, il y a toujours des choses à faire afin de nous reconnecter aux écosystèmes, et même avoir un impact positif. En tant qu’artistes, mais aussi simplement en tant que citoyens, je crois que nous avons la responsabilité d’essayer de raconter des histoires complexes de l’anthropocène, qui dérangent nos habitudes et nos représentations culturelles. Plutôt que de faire de la pédagogie, peut-être les artistes peuvent-ils contribuer à des déplacements d’attention et à des prises de conscience plus larges, elles-mêmes capables d’influencer nos manières d’agir.

Ce projet est avant tout une invitation à faire son deuil. La dimension émotionnelle et affective y est très importante. Parmi mes travaux des vingt dernières années autour de la disparition des espèces, des malformations de certaines d’entre elles et des écosystèmes perturbés, cette série Framework of Absenceest cellequi touche le plus les gens – j’en ai vu certains fondre en larmes…

“Après dix ans de tentatives

pour représenter l’extinction,

j’ai tenu cette planche découpée

devant moi, et cette fois,

il s’agissait vraiment

d’un “cadrage” de l’absence”

La série est en effet accompagnée non seulement par le Book of the Dead (Livre des morts, ndt), un mémorial rassemblant les portraits des espèces découpées et disparues, mais aussi par de petites urnes comprenant les cendres de ces mêmes découpes. Pouvez-vous nous en dire plus, en particulier à propos de ce que vous appelez des Actions of Mourning (Actions de deuil, ndt) ? En réponse à un besoin collectif de porter le deuil, l’art peut-il inventer des rituels nous permettant de surmonter des sentiments comme le désespoir ou le déni face à l’extinction ?

BB : Dans le Book of the Dead, l’intention était de susciter un échange de regards avec le spécimen représenté. Nous avons fait en sorte de cadrer le visage de l’animal. On pourrait dire que c’est un choix purement anthropocentrique, et pourtant je pense que cela est important parce que justement nous sommes des humains et nous avons besoin d’établir ce type de contact, d’appréhender leschoses de cette façon. Cela permet encore une fois d’interpeller, d’établir une connexion avec ce qui était là et bien vivant, et qui a maintenant disparu à jamais.

C’est à travers ces Actions of Mourning, qui accompagnent la série, que je parviens à toucher les gens à un niveau individuel. Si vous avez déjà dispersé les cendres d’un être cher, vous savez que cela vous change pour le reste de votre vie, transformant votre manière d’appréhender la mort et la mémoire. Le fait de pouvoir se saisir d’un événement abstrait – la disparition d’une espèce entière il y a cinquante ans, par exemple – et de procéder à l’action concrète et performative d’en disperser les cendres vous touche d’une façon difficile à décrire.

Le risque, lorsque l’on s’ouvre sur le plan émotionnel, est d’être bouleversé au point de devoir se refermer totalement. Mais en général, j’expose cette série avec d’autres œuvres, qui racontent des histoires plus « positives ». D’autres dimensions de ma pratique offrent même aux visiteurs l’opportunité de faire des recherches de terrain, de construire des jardins pour pollinisateurs ou encore d’entreprendre des actions concrètes. Dans cette perspective, reconnaître la perte et faire son deuil ne veut pas dire que l’on ne doit pas résister pour empêcher la situation de s’aggraver. Il est parfois plus facile de commencer par capter l’attention des gens sur un plan esthétique, et parfois métaphorique, pour qu’ils soient disponibles émotionnellement et en mesure de poser des questions ; de là, j’essaie de leur montrer qu’il est possible d’agir.

Actuellement, j’enquête sur des espèces de poissons qui semblent avoir disparu dans le golfe du Mexique depuis la marée noire de BP en 2010. Dans ce contexte, je mets en place des programmes de sensibilisation où j’invite des citizen scientists(citoyens scientifiques, ndt) à participer, le but étant avant tout de déclencher certaines discussions, collectivement. Je pense que l’art a le pouvoir de rassembler des gens d’horizons très divers, en l’occurrence des travailleurs de l’industrie pétrolière et des forestiers, ainsi que des groupes de la population que les scientifiques ne pourraient normalement pas atteindre. La science est, bien sûr, très importante dans ce type de récits. Elle est censée raconter l’histoire d’un point de vue analytique, autrement dit montrer les données, établir des hypothèses, et proposer des conclusions. Mais nous sommes aussi des êtres émotionnels et poétiques. Lorsque les deux dimensions sont combinées, ce qui est particulièrement important lorsqu’on s’intéresse à la sixième extinction et à la crise écologique actuelle, on approche de plus près de ce qu’est un être humain.

D’ailleurs, dans les Actions of Mourning, il y a bien le deuil, mais aussi l’« action ». J’y vois une certaine filiation avec la « sculpture sociale » de Beuys, et ses actions individuelles qui pouvaient être des actions concrètes positives, comme planter des arbres, ou des formes rituelles. Ce sont des actions incarnées qui ont le pouvoir d’avoir un réel impact sur le participant. En tant que collaborateur et réel participant, chacun est invité concrètement à changer de perspective. Je me suis beaucoup demandé ce que l’acte de disperser des cendres pouvait signifier et porter comme enjeu. Nous sommes dans un moment où nous avons profondément besoin de faire notre deuil, sans que cela empêche l’action. Il y a plusieurs années, alors que je montrais les Frameworks of Absenceà des étudiants du Lafayette College en Pennsylvanie, l’un d’eux me disait qu’ils n’arrêtaient pas de trouver des oiseaux morts sur le campus, qui s’étaient écrasés contre les vitres. Nous étions cinq, et au fil de la discussion, nous avions fini par décider collectivement de créer des œuvres qui s’adapteraient aux fenêtres et empêcheraient les oiseaux de les percuter. C’était pour moi une forme d’action impromptue et directe qui émergeait précisément de l’acte de faire son deuil et du travail de mémoire. Nous n’avions bien sûr aucune autorisation de le faire, mais nous avons installé ces créations partout sur le campus, ce qui a permis de déclencher une discussion visant à réduire ces collisions.

En tête de la série, vous placez souvent cette citation du pionnier de la pensée de l’écologie Aldo Leopold : «Nous protégeons nos œuvres d’art, mais laissons des espèces sauvages qui sont l’œuvre de plusieurs millénaires d’évolution, être dérobées sous notre nez.»(1) Comment l’interprétez-vous ?

BB : Aldo Leopold était un être extraordinaire. Forestier éduqué à Yale, il a acheté des terres sur lesquelles il a restauré une prairie, en créant une réserve naturelle à propos de laquelle il a écrit un livre magnifique, Almanach d’un comté des sables(2). On y trouve un mélange inégalé entre les descriptions naturalistes, les analogies et l’intime connexion au paysage et aux espèces qui l’habitent. Il y a développé sa pensée d’une « éthique de la terre » et c’était la première fois que quelqu’un pensait les écosystèmes en termes éthiques. Je le considère à la fois comme un poète et un scientifique. Son action, en elle-même, était déjà une sorte de sculpture sociale. J’admire beaucoup son entreprise qui a consisté à sculpter une réserve naturelle. Ici en Louisiane, nous essayons de faire comme lui : nous avons acheté d’anciennes terres d’agriculture intensive, où l’on trouvait des champs de soja OGM, et nous les restaurons en prairies, zones humides et en forêts. En seulement un an et demi, nous constatons le retour de beaucoup d’espèces, c’est incroyable ! Nous créons des jardins pour les pollinisateurs, où nous avons déjà beaucoup d’abeilles, de papillons et d’oiseaux. Nous y proposons des programmes de resensibilisation à la nature. Ces expérimentations s’inspirent beaucoup du modèle leopoldien, combiné avec l’idée d’action beuysienne. Des familles et des enfants viennent pour faire des marches dans la nature, où ils sont invités à collecter des échantillons et à faire de la science, avant de participer à des ateliers d’écriture de poésie et de création.

Pour revenir à la citation en elle-même, on sent en tant que scientifique que Leopold était dans un moment de désespoir – mais il aimait l’art, bien sûr, et ne voulait en aucun cas dire que nous ne devrions pas protéger et conserver les œuvres d’art ! Je crois qu’il s’agit d’un cri de désespoir face à la disparition de certaines espèces dont il était le témoin il y a déjà presque un siècle : le pigeon migrateur, le conure de Caroline ou encore une sous-espèce de bison… Nous devrions sauvegarder non seulement les œuvres de l’art, mais aussi les œuvres de milliers d’années d’évolution.

(1) Aldo Leopold, « We stand guard over works of art, but species representing the work of aeons are stolen from under our noses » in Game Management, New York, Charles Scribner’s Sons, 1933.

(2) Aldo Leopold, A Sand County Almanac, Londres, Oxford University Press, 1949. En français, Almanach d’un comté des sables, Flammarion, 2017.

Crédit image : Brandon Ballengée, The framework of Absence, 2014 © Brandon Ballengée